Keine Energiewende ohne Wirtschaftspolitikwende

Von Platz 6 auf Platz 24 in nur zehn Jahren ist unsere einst führende Industrienation laut IMD Competiveness Ranking 2024[1] gerutscht. 45 Prozent der Industrieunternehmen mit hohem Stromkostenanteil planen oder realisieren, ihre Produktion einzuschränken bzw. ins Ausland zu verlagern. Tendenz steigend[2]. Zunehmende Bürokratiekosten und das extrem hohe Energiepreisniveau in unserem Land bereiten vielen Unternehmen neben dem Fachkräftemangel existenzielle Probleme. Und mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz GEG kommt eine weitere Fehlsteuerung hinzu.

Seit das Konzeptpapier des BMWK „65 Prozent erneuerbare Energien beim Einbau von neuen Heizungen ab 2024“ im Juli 2022 die Inhalte des neuen GEG angekündigt hat, hört Thomas Kübler nicht auf zu warnen vor den handwerklichen Fehlern der übereilten und ideologisch geprägten Gesetzesnovelle. Er kennt sich aus mit dem Heizungsgesetz.

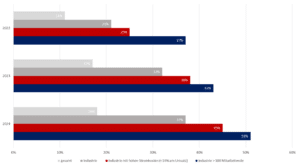

Quelle: „Energiewende-Barometer 2024“, DIHK, auswertung-energiewende-barometer-2024-data.pdf

„Die gute Nachricht ist: Es gibt technisch exzellente und wirtschaftliche Lösungen auch für Industrie- und Gewerbehallen, um die Wärmewende erfolgreich und unter bezahlbaren Bedingungen umzusetzen“, weiß der erfahrene Spezialist für energiesparende Hallenheizungstechnologien. Für nicht-energieintensive Unternehmen – der Löwenanteil unter den Betrieben in Deutschland – ist die Wärmewende der wichtigste Hebel zur Dekarbonisierung. In der Regel werden hier über zwei Drittel der Energie für Wärme aufgewendet. Das Fatale sei, so Thomas Kübler, dass die Politik bei der Ausformulierung des GEG eine ganze Reihe Fehler gemacht hat, wider besseren Wissens aber nicht bereit ist, diese noch in der aktuellen Legislaturperiode zu beheben. Gerade im Bereich Neubau wird durch das Gesetz indirekt die Technologie vorgeschrieben, anstatt CO2-Ziele zu benennen und den Weg zum Ziel den Unternehmen zu überlassen, die ohnehin mehr Fach- und Lösungskompetenz hätten, als der politische Betrieb im BMWK. Die Einschränkung auf die vom BMWK bevorzugte Wärmepumpe für alle Gebäudetypen ohne Anerkennung der heiztechnischen Besonderheiten von Hallen müsse schiefgehen, sagt Kübler. Und wäre etwa so dysfunktional wie eine Urlaubsfahrt mit einem Betonmischer. Oder wie der Transport von Beton im Kofferraum des Familienautos. Beides ist möglich, aber nicht sinnvoll.

So setzt die Politik im GEG weiterhin Wohn- und Bürohäuser, Hotels und Kindergärten mit Produktions- oder Logistikhallen gleich. Anstatt mit dem Wissen der Spezialisten richtige und funktionale Lösungen zu erarbeiten, wird lieber Energiepolitik nach Gutsherrenart betrieben. Kein Wunder, dass die Energiewende ins Stolpern gerät.

Dabei verschließt man in Berlin die Augen sogar vor sehr viel besser geeigneten Technologien zur Beheizung von Hallengebäuden. Selbst die jüngsten heiztechnischen Entwicklungen mit enormen Einsparpotenzialen von 50 bis 70 Prozent des Energieverbrauchs sowie der korrespondierenden THG-Emissionen, zudem mit der Fähigkeit ausgestattet, schon heute die Klimaziele von 2045 mit regenerativen Energien zu erfüllen, finden wenig bis keine politische Beachtung. Was bleibt, ist derzeit immerhin die Innovationsklausel §103 des GEG. Dieser bürokratische Weg eröffne Gott sei Dank wenigstens die Chance, sinnvolle Lösungen für hohe Hallengebäude einzusetzen, so Kübler. Das erfordert aber die Zusammenarbeit mit dem Hersteller, da die relevanten Informationen noch nicht gesetzlich in den einschlägigen Berechnungsprogrammen der TGA-Ingenieure eingeführt wurden. Wie so oft in Deutschland, wird alles komplizierter gemacht als nötig. Dabei werden gerade diese Heizungstechnologien einen wichtigen Beitrag leisten, die Energiekosten und die CO2-Emissionen für die Unternehmen drastisch zu senken und damit der Verlagerung wichtiger Arbeitsplätze ins Ausland entgegenzutreten.

„Was heißt das für Ihr Unternehmen, denken auch Sie an eine Standortverlagerung ins Ausland?“ fragen wir Thomas Kübler. „Wir haben nicht vor, auszuwandern. Und wir kleben uns auch nicht auf Straßen“, so der Unternehmer. Stattdessen setzt er auf Aufklärung und Wissenstransfer für die politischen Entscheidungsträger. „Es wird Zeit, dass das Grundlagenwissen um die Gravitation wichtiger wird, als ideologisches Halbwissen.“ Würde in der Wirtschaft so oberflächlich agiert, wie derzeit in Berlin mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland umgegangen wird, es würde reihenweise Abmahnungen und Kündigungen hageln, ist er überzeugt.

[1] https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness-ranking/rankings/wcr-rankings/#_tab_Rank

[2] Strompreise: Wie die Energiewende Industrie aus Deutschland vertreibt (handelsblatt.com)

Lesen Sie den Beitrag auch im Handelsblatt: Keine Energiewende ohne Wirtschaftspolitikwende! - Handelsblatt Live